1.摘要

基礎設施支持了中國重大國家戰略的成功實施。作為主要的建筑材料,混凝土在這些大型基礎設施項目中起著至關重要的作用。為了滿足大型基礎設施的綠色、安全、長壽命要求,需要突破混凝土的低碳、長壽、性能增強、高效設計和施工等方面的技術挑戰。針對這些問題,本文介紹了當前混凝土在開發低碳技術、確保長壽命、追求超高性能和結合人工智能應用方面的研究進展,并對混凝土材料的未來發展提出了展望。

2.研究背景

隨著中國經濟社會的快速發展,國家相繼提出了新型城鎮化、碳達峰碳中和、加強交通運輸等一系列重大戰略。隨著這些戰略的逐步實施,中國的主要基礎設施還有相當大的改善空間。截至 2021 年底,常住人口城鎮化率已達到 64.72%。然而,中國社會科學院的一份報告預測,中國的城市化峰值率將下降到 75% 到 80% 之間,并且城鎮化仍將向前推進[1].《新時代建設交通強國國家鐵路網規劃綱要》計劃到2035年達到鐵路總里程約20萬公里,其中高速鐵路總里程約7萬公里[2].預計到 2025 年,核電總裝機容量將達到 7000 萬千瓦,到 2035 年將達到 1.5 億千瓦[3].預計到 2030 年,水電總裝機容量將達到 5.4 億千瓦,比 2020 年增加 2000 萬千瓦[4,5].混凝土是這些主要基礎設施的主要建筑材料。其低碳制備和服務性能是決定主要基礎設施的生態友好性、安全性和長期使用壽命的關鍵因素。

主要基礎設施的建設存在高碳排放問題,這使得低碳混凝土行業勢在必行。建筑業是碳排放的主要來源之一,全國碳排放總量為 508 億噸 CO22020 年,其中水泥生產帶來約 123 億噸 CO2排放[6].根據這一估計,中國混凝土生產階段的碳排放量為 86 億噸 CO2.目前,中國商品混凝土年產量居世界第一,超過2.3×109m3[7],表明混凝土行業在減碳方面潛力巨大。

高性能混凝土確保鐵路、水電站和海底隧道等主要基礎設施的安全服務。他們的結構設計正在朝著超長距離、大跨度、大體積和大截面方向發展。例如,川藏鐵路的隧道比率高達 83%,隧道總數為 72 條,長度約為 838 公里[8].白鶴灘水電站高 289 m,澆筑混凝土體積為 8.03×106m3[9].膠州灣第二海底盾構隧道開挖直徑超過 15 m[10].這些項目要求混凝土具有高抗裂性、強度和韌性。如何實現混凝土的高性能甚至超高性能是亟待解決的重大問題。

對主要基礎設施長期使用壽命的迫切需求以及混凝土在惡劣環境中面臨的挑戰是巨大的。大量現有工程項目廣泛分布在中國各地。全國約有 103.3 萬座公路橋和 92000 座鐵路橋[11,12],約 56 臺正在運行的核電機組[13],以及約 58000 座水電站[14].某些項目的惡劣環境和高維護挑戰,以及不及時的檢查、評估和保護性維修,導致混凝土耐久性迅速惡化的風險。同時,隨著跨海橋梁以及高原隧道和鐵路建設的進步,在溫差大、紫外線照射強、高頻凍融循環和高鹽漬土存在等惡劣環境條件下,混凝土的耐久性難以有效保證。因此,實現混凝土在惡劣環境下的抗裂性和耐久性一體化,提高結構的使用壽命,保證國家基礎設施的財富,具有重要意義。

智能技術為混凝土低碳設計、高性能和耐久性的研發提供了新的范式。至于設計混凝土的配合比,其和易性、強度、抗裂性和耐久性與原材料的物理化學性能、結構形式和使用環境等因素密切相關。然而,由于缺乏一些重要的定量理論,例如,仍然無法給出混凝土原材料理化性能與和易性之間的定量關系,傳統的配合比設計方法在多因素耦合的情況下無能為力。人工智能技術是解決以高維非線性為特征的復雜問題的有力工具[15].至于混凝土施工技術,傳統方法需要模板,導致生產效率低、施工成本高、能耗高、碳排放高。此外,傳統的施工技術幾乎無法處理不規則的結構。因此,開發新的混凝土智能施工技術對于確保主要基礎設施的綠色、安全和長期使用壽命至關重要[16].

綜上所述,為確保國家戰略的成功實施和重大基礎設施的高質量建設,混凝土材料的技術發展需要解決四個關鍵問題:低碳、長壽命、超高性能、智能化設計與施工。

3.研究內容

混凝土低碳生產技術

波特蘭水泥熟料是導致混凝土生產高碳排放的主要來源。為了應對這一環境挑戰,減排的關鍵策略包括減少水泥熟料消耗、減少水泥制造梯級過程中的碳排放以及低碳水泥材料的創新。此外,隨著中國建筑工業化的不斷推進,預制混凝土構件得到了快速發展。然而,生產中采用的傳統蒸汽固化方法是碳排放的重要來源。因此,開發低碳技術對于預制混凝土構件制造的未來發展至關重要。

長期壽命保證

收縮開裂是混凝土結構的主要疾病之一,它影響結構的服務安全和性能,這是工程項目中長期存在的挑戰,尚未得到充分解決。開發混凝土裂縫收縮控制技術是提高混凝土使用壽命的重要方法。此外,高鹽含量、低濕度、凍融循環等因素的耦合作用會導致混凝土的膠凝力急劇下降,鋼筋腐蝕速率迅速增加,嚴重威脅混凝土結構的使用壽命。因此,迫切需要開發技術來提高混凝土的長期耐久性。

超高性能混凝土

超高性能混凝土 (UHPC) 具有超高的機械性能。當應用于混凝土結構時,它可以顯著減小結構尺寸并提高結構韌性。它是一種可以顯著提高混凝土使用性能的新材料。傳統的 UHPC 不含粗骨料,需要高溫養護等措施,限制了其應用。近年來,常溫養護技術的研發、粗骨料制備技術的引進、協同增韌技術的推出,為其擴大工程應用范圍提供了保障。Eco-UHPC采用室溫固化,引入粗骨料,已成為UHPC制備技術的關鍵突破。但由于內部相對濕度的急劇下降和氫氧化鈣競爭的耗盡,UHPC在室溫下的后期強度不能繼續增加[79].通過高效分散納米顆粒、優化礦物成分設計、降低水與粘合劑比,可以實現氫氧化鈣生成和連續消耗之間的平衡,并且在室溫固化條件下,UHPC 的抗壓強度可以提高約 50%[80].此外,通過單體有機物的原位聚合和納米晶須增韌技術,可以構建塑性區,并加強粗骨料界面過渡區。因此,具有粗骨料的 UHPC 的彈性模量可以提高 40% 以上,蠕變變形可以減少 60%[80].

智能設計與施工

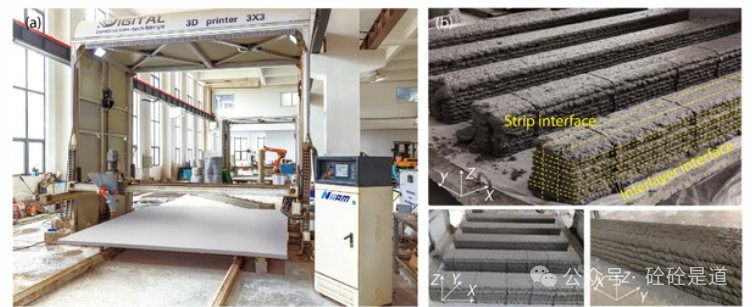

近年來,隨著科學的快速進步,智能設計和 3D 打印推動了混凝土行業的變革性增長。鑒于混凝土原材料的可變性、復雜的成分和多樣化的服務環境,人工智能已成為混凝土材料研發的有力工具,在混凝土材料領域開創了一種新的研究范式。此外,3D 打印混凝土技術引領了混凝土生產和制備的革命。3D 打印混凝土建立在數字模型之上,利用水泥材料的可施工性逐層構建結構,構成快速的三維施工技術。其無模板、免支撐、低成本等鮮明特點已成為低碳智能建筑的主流,同時為關鍵基礎設施的高效建設開辟了新的途徑。

4.圖表說明

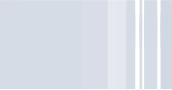

圖 1 | CaO 和 MgO 膨脹劑對混凝土溫度和變形歷史的影響。(a) 溫度變化;(b) 變形變化。經參考文獻 [46] 許可轉載。

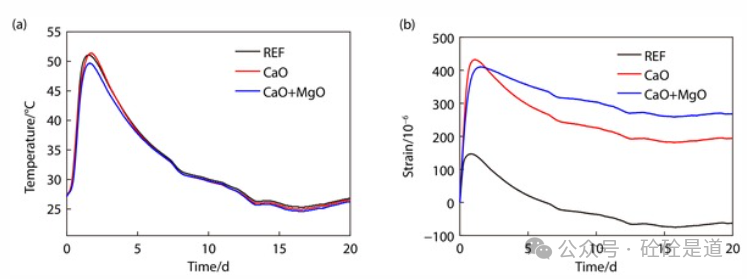

圖 2 | 納米材料改性混凝土的性能。(a) 吸水率;(b) 電流通量;(c) Cl–擴散系數。

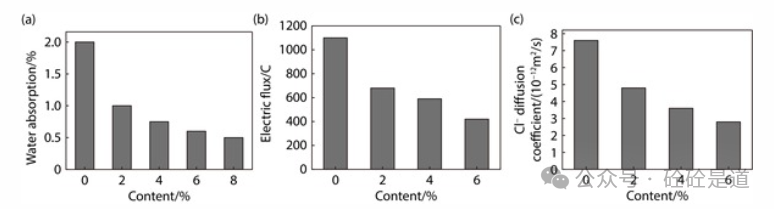

圖 3 | 粗骨料 UHPC 拉伸性能。經參考文獻 [80] 許可轉載

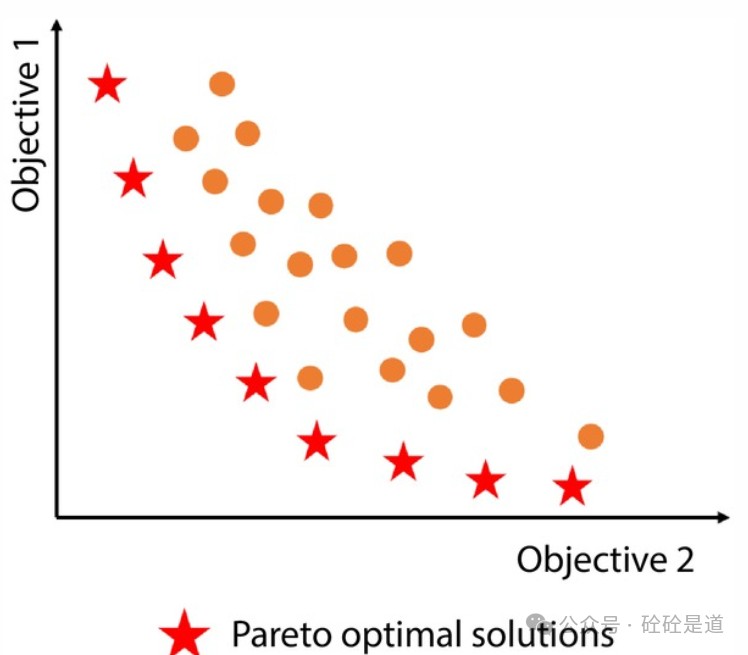

圖 4 | 帕累托邊界圖

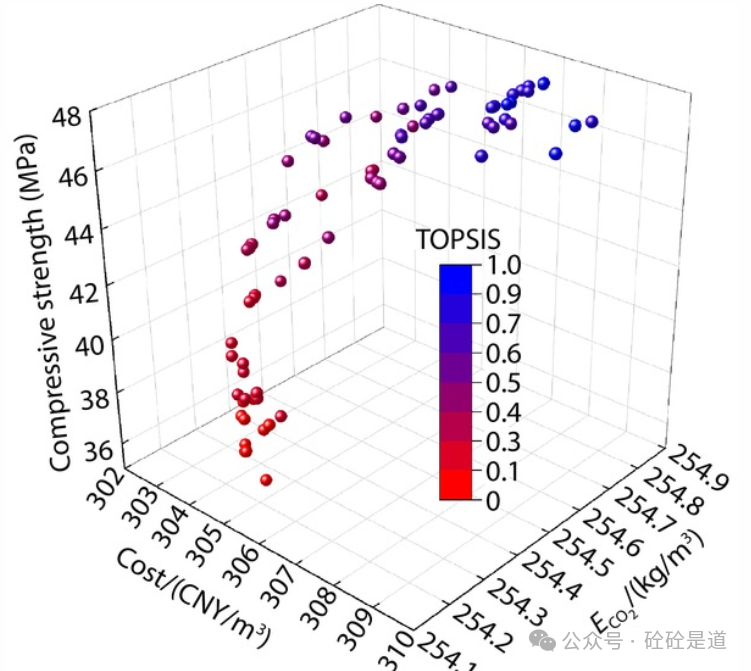

圖 5 | 混凝土性能優化的 Pareto 解決方案。經參考文獻 [94] 許可轉載。

圖 6 |(上)3D 打印混凝土的技術(a)3D 打印設備;(b) 3D 打印混凝土。

(下)3D 打印混凝土的工程應用。(a) 位于南京江北新區公共服務中心的 3D 打印混凝土結構;(b) 位于南京江北新區科創園的 3D 打印混凝土房屋。

5.結論

(1) 低碳混凝土技術包括低碳膠凝材料的創新開發和預制混凝土構件的低碳生產。低碳膠凝材料的應用主要涉及工業固體廢物的利用、低碳熟料的開發以及新型低碳體系的研究。但挑戰仍然存在,包括高成本和原材料供應有限。硬化、加速外加劑和自保溫技術為預制混凝土構件的低碳生產提供了技術支持,并已廣泛應用于重大基礎設施項目。未來的研究方向之一是利用 CO2用于固化混凝土以進一步減少碳排放。

(2) 通過控制抗收縮開裂性和多方面增強耐久性,確保混凝土的長期使用壽命。建立混凝土水化-溫度-濕度-約束的多因素耦合模型,結合具體的結構形式,已成為工程中抗裂性評價和設計的主要方法。使用低熱水化膠凝材料、溫升抑制劑、減少收縮的外加劑、膨脹材料和內部固化材料對于應對混凝土收縮和開裂的挑戰至關重要。針對混凝土結構的耐久性,提出了混凝土表面保護、侵略性離子傳輸抑制、鋼筋養護鈍化和去鈍化鋼筋修復鈍化等耐久性提升技術,將保證結構混凝土在惡劣環境下的長期使用壽命。未來,耐久性定量設計方法仍需進一步發展,以滿足多因素環境下結構混凝土的長期壽命要求。同時,迫切需要開發高性能涂料并進一步研究電化學修復技術,以防止氫脆和界面強度降低。

(3) 常溫固化、粗骨料的摻入以及強度和韌性的協同作用是 UHPC 開發的關鍵技術。含有粗聚集體的常溫固化 UHPC 的制備可以通過納米顆粒的高效分散和礦物成分的優化設計等方法來實現。納米改性和聚合物添加等技術改善了基體微觀結構,而纖維增強技術抑制了微裂紋的產生和擴展,共同促進了 UHPC 的強度-韌性協同作用。未來,針對項目不同的服務環境和結構特點,如何實現UHPC的功能設計和新型結構體系的開發,是亟待突破的核心技術。

(4) 智能設計和 3D 打印處于傳統混凝土行業變革發展的前沿。基于 AI 的具體配合比設計方法包括性能預測和配合比優化,數據庫建立、算法選擇和模型優化是必不可少的步驟。3D 打印混凝土已成功應用于房屋、橋梁和其他結構的建造,流變特性成為關鍵研究重點,包括泵送性、擠出性和可施工性的評估。目前,性能預測模型有限的泛化能力對混凝土的智能設計構成了挑戰,將知識整合到模型中是解決這一問題的解決方案之一。同時,需要突破的 3D 打印混凝土的主要技術包括減少收縮、增強抗裂性和耐久性,以及解決加固問題。

來源:砼砼是道